オーボエのできるまで

音孔の形で音を整える?

小さい音孔は直径2ミリ!

写真は、音孔を開けた後に、先が丸いキイポストや芯金を付けたところ。音孔の形もさまざまですが、全体に孔が小さめで、一番小さい音孔は、直径2ミリしかありません。この小さい音孔が、オーボエやファゴットといったダブルリード楽器の特徴でもあるのです。

キイポストや心金を付けた状態。持っているのがキイポスト。

小さな音孔から生まれる独特の音色

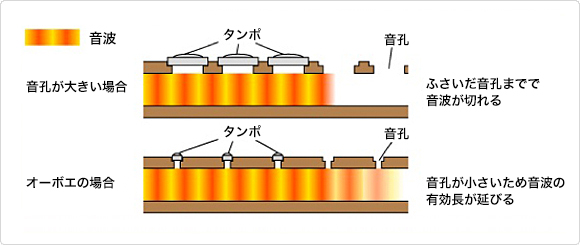

音が出るとき、管の中には音圧がかかります。フルートやサックスのように大きな音孔であれば、音圧の逃げ道が大きいので、タンポが最初に開いたところで音圧が下がり切ります。けれどもオーボエは音孔が小さいので、音波の有効長がその先まで延びていくのです。このやや不規則な点がオーボエの独特の音色につながっています。

音孔の大きさと音波

音孔の段は何のため?

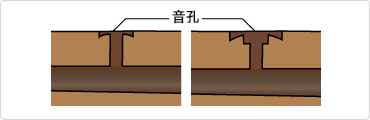

オーボエの音孔の周りには、段になっているところがあります。じつは、オーボエは管体が厚いので、単純に音孔を開けると細長い煙突のようになり、音がこもり過ぎることがあるのです。そこで段付きにして途中から孔を広げ、音を開放するわけです。

音孔の断面図。音孔ごとに適した段が付いている。

アンダーカットで音が変わる!

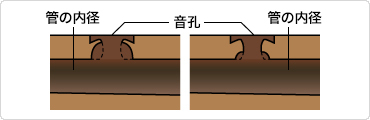

音孔のつくり方では、段を付けるだけでなく、煙突と管の内径が接するところも削ることがあり、これをアンダーカットと呼びます。

アンダーカットの削り具合は音色に関係します。多く削ると高音がより高くなり、明るい音色になるのです。しかし0.1ミリでも削り過ぎると平たいスカスカの音になる危険をはらんでいます。

左:多く削った場合。右:少なく削った場合

オーボエは、単に孔を開けただけでは、音色や音程がまだ不安定な状態で、段の深さやアンダーカットの量によって、各音の明るさや吹いたときの抵抗感を調整し、音階やメロディを演奏したときに滑らかに聞こえるようにしているわけです。