サクソフォンの吹き方

サクソフォンは移調楽器

音名と音階の考え方

英語の音名の場合、C=ド、あとのレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シは、順にD、E、F、G、A、B…と続きます。

たとえばB♭調の楽器であるテナーサクソフォンでF音階を弾く場合は、次のように考えます。

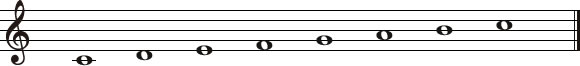

1.幹音

楽譜の中で変化していない音を幹音と呼びます。独、日、伊、仏、英、米の名称をしるします。

| ドイツ | ツェー C |

デー D |

エー E |

エフ F |

ゲー G |

アー A |

ハー H |

ツェー C |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | ハ | 二 | ホ | ヘ | ト | イ | ロ | ハ |

| イタリア | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do |

| フランス | Do(Ut) | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do(Ut) |

| イギリス アメリカ |

C | D | E | F | G | A | B | C |

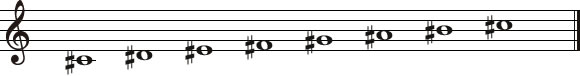

2.派生音

幹音になる変化記号(♯、♭等)のついた音を派生音と呼びます。

1)♯によって半音上げられた音の名称

| ドイツ | ツィス Cis |

ディス Dis |

エイス Eis |

フィス Fis |

ギス Gis |

アイス Ais |

ヒス His |

ツィス Cis |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | 嬰ハ | 嬰二 | 嬰ホ | 嬰ヘ | 嬰ト | 嬰イ | 嬰ロ | 嬰ハ |

| イタリア | Do dieisis | Re dieisis | Mi dieisis | Fa dieisis | Sol dieisis | La dieisis | Si dieisis | Do dieisis |

| フランス | Do(Ut) diesis | Re diesis | Mi diesis | Fa diesis | Sol diesis | La diesis | Si diesis | Do diesis |

| イギリス アメリカ |

C sharp | D sharp | E sharp | F sharp | G sharp | A sharp | B sharp | C sharp |

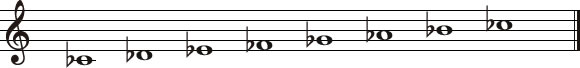

2)♭によって半音下げられた音の名称

| ドイツ | ツェス Ces |

デス Des |

エス Es |

フェス Fes |

ゲス Ges |

アス As |

ベー B |

ツェス Ces |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | 変ハ | 変二 | 変ホ | 変ヘ | 変ト | 変イ | 変ロ | 変ハ |

| イタリア | Do bemolle | Re bemolle | Mi bemolle | Fa bemolle | Sol bemolle | La bemolle | Si bemolle | Do bemolle |

| フランス | Do(Ut) bemole | Re bemole | Mi bemole | Fa bemole | Sol bemole | La bemole | Si bemole | Do bemole |

| イギリス アメリカ |

C flat | D flat | E flat | F flat | G flat | A flat | B flat | C flat |

これで基本的な音名を示しましたが、このほかに##(半音2個分上げ、日本音名では、重嬰と呼ぶ)や、♭♭(半音2個分下げ、日本音名では重変と呼ぶ)があります。

実音でF音階を吹く場合

実音のF音階はファから始まる音階のことで、ピアノの場合、長調ならフラットがひとつついて「ファ、ソ、ラ、シ♭、ド、レ、ミ…」となります。これをテナーサクソフォンで吹くには「ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ#…」と、シャープがひとつつく音階を吹くことになります。

楽譜上のF音階を吹く場合

通常のサクソフォンの指使いで「ファ、ソ、ラ、シ♭、ド、レ、ミ…」と吹きます。

違う楽器に持ち替えるとき

サックスは基本的にどれも指使いが同じなので、楽器の持ち替えは可能です。

ただ、たとえばアルトサックスとソプラノサックスを持ち替えるとき、アルトはE♭管、ソプラノはB♭管のため、同じ楽譜を吹くと違う音が出てしまいます。はじめから楽譜が用意されているのでなければ、移調して吹く必要があります。また、マウスピースも異なるので、少し慣れが必要かもしれません。

実音と楽譜の音が違う

サクソフォンは移調楽器のため、アルトからテナーへ、といったように楽器の種類を換えると、楽譜に記された音と実音は異なってきます。移調楽器というのは、実際に出る音(ピアノで出る音=実音)と楽譜に記された音とが異なる楽器のことです。

たとえば、テナーサクソフォンは調子がB♭、アルトサクソフォンはE♭ですが、楽譜の上で「ドレミファソ...」と書かれている音を吹くときは指使いが同じです。ただし、実際出る音はテナーサクソフォンのドはピアノのシ♭、アルトサクソフォンのドはピアノのミ♭となります。

具体的にいうと、テナーサクソフォンで実音のF dur(ヘ長調)を吹くときには、楽譜上でG dur(ト長調)を吹けばよく、アルトサクソフォンで実音のF durを吹くときには楽譜上のD dur(ニ長調)を吹けばよい、ということです。

元々は指使いを楽にするために考え出されたのですが、実際に合奏するときは全員に共通の音の呼び方をしたほうが便利なため、実音でいうことになっています。あまり深く考えず、常に実音と記譜音を読み替える練習をしていると、すぐに慣れてくるでしょう。

異名同音を吹くとき

楽譜にはいろいろな場面でド♭やファ♭という音が出てきます。現在ではド♭はシ・ナチュラル、ファ♭はミ・ナチュラルと同じ音になります。このような音のことを、専門用語で異名同音といいます。

じつは厳密にはド♭とシ・ナチュラルは微妙に違う音なのですが、現在の平均律という音程ピアノで出る音では、同じ音になるのです。

指使いについても上記のようにシ・ナチュラル、ミ・ナチュラルと同じです。

楽譜にはシャープがたくさん

テナーサクソフォンとソプラノサクソフォンは、普通のクラリネットと同じく調子がin B♭です。どの楽器も、譜面のドを吹くと♭シの音が出ます。そのため鍵盤楽器やフルートと同じドの音を出すには、レを吹く必要があります。ハ長調に対して1音高い調は二長調なのでシャープが2つ付くことになります。

アルトとバリトンサクソフォンはin E♭の楽器(譜面のドを吹くと実際には♭ミが出る)なので、実音ドを出すには短三度低いラを吹きます。その場合はイ長調になるので、シャープは3つ付きます。

なお、管楽器のパート譜はほとんどの場合、楽器の調子に合わせて移調されています。