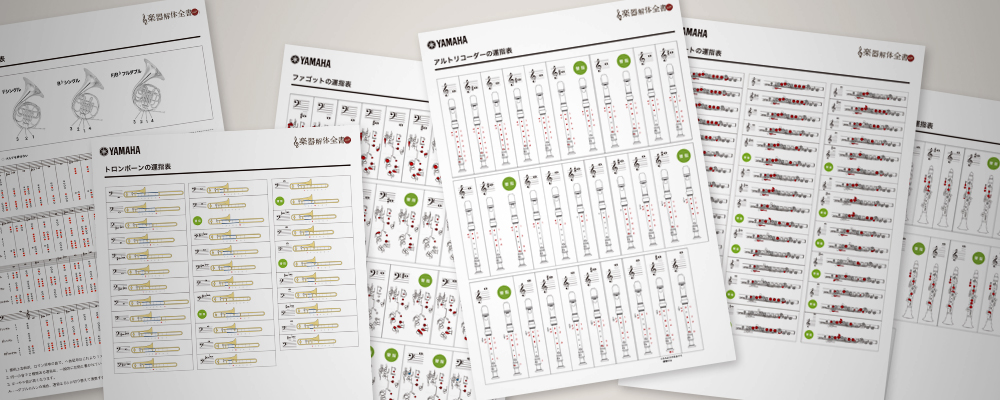

楽器の運指を学ぼう

運指表を見ながら、基本的な指運びを練習してみましょう。

ダウンロードもできます。

身近な素材を使って音の実験をしてみました。この素材からどんな音がでる?!皆さんも是非実験してみてください。

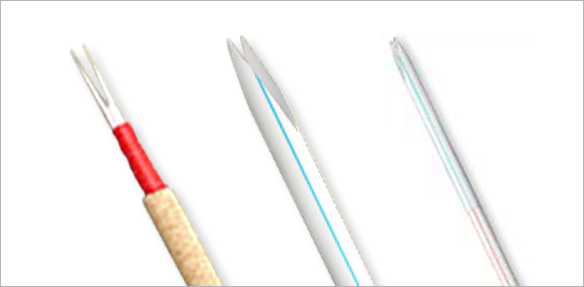

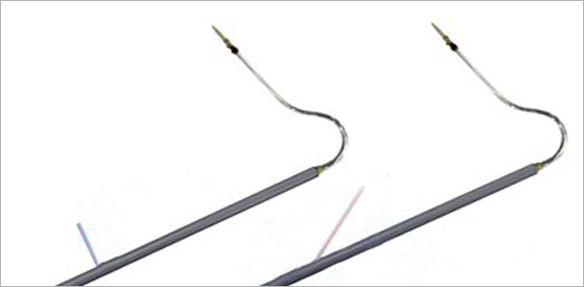

ジュースを飲むときのストローを使ってリードをつくり、通常のリードと音を比べてみました。

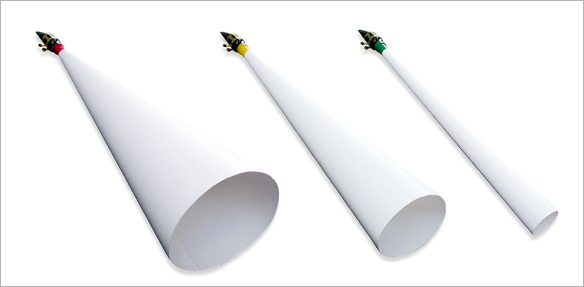

透明なシートをくるくる巻いていろんな形の管をつくり、クラリネットのマウスピースにはめてみます。どんな音がするでしょう。

テーパー(管の広がる角度)を変えると音色や音程が変化するといいますが、実際、どんなふうに変わるのでしょうか。

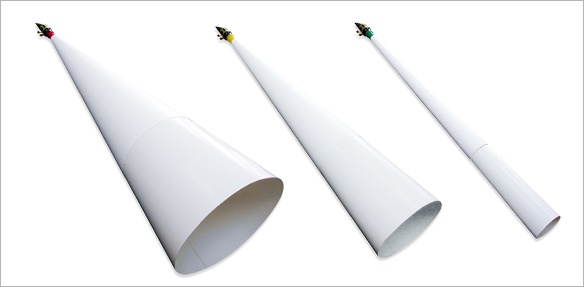

テーパー(管の広がる角度)を変えると音色や音程が変化するといいますが、管の長さを変えて実験してみました。

音孔(トーンホール)の管が斜めかまっすぐかで音はどう変わるか? 塩化ビニールの管で実験してみました。

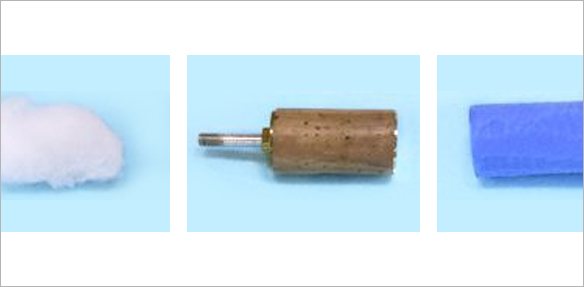

ファゴットは、管を包む木の厚みによって、音色も変わってくるといいます。そこで何も包まない管や、いろいろな材料で包んだ管をつくって、音色を聴き比べてみました。

フルートの頭部管には天然コルクが入っていて、音の響きに影響があるとのこと。では、コルクの代わりに他の物を入れたらどうなるでしょう?

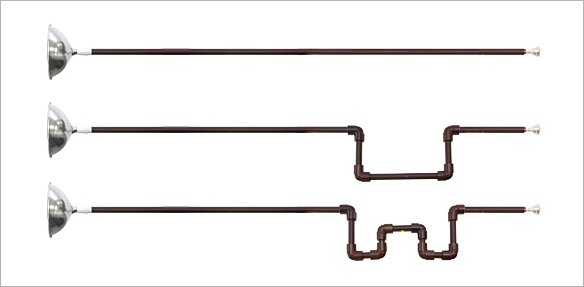

バルブを押すと音の通り道が増えて、全体に音が低くなるトランペット。その仕組みを塩ビ管で試してみます!

テナートロンボーンの管をまっすぐにのばした場合、どのような音がするか試してみました。

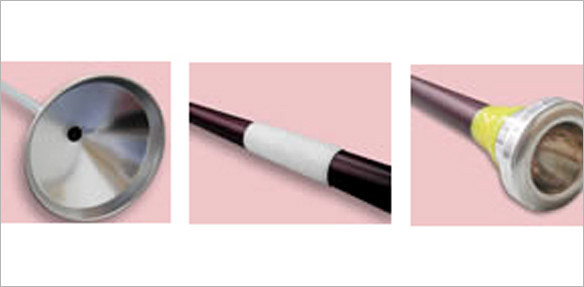

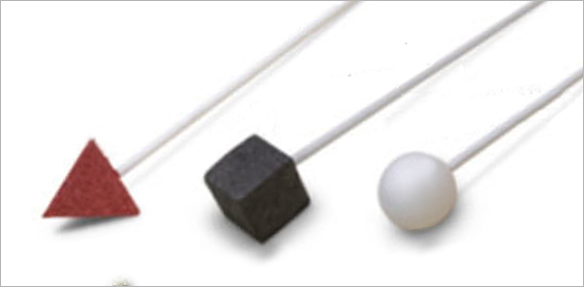

ベルに入れる右手の位置や形が、音程や音色を左右するということなので、いろんな形の物をベルに入れて実験してみます。

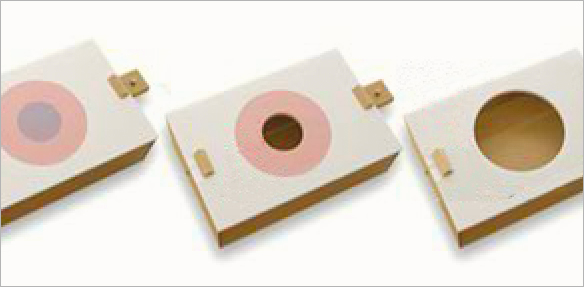

サウンドホールの大きさは、音にどのような影響を与えるのでしょうか? 穴のサイズを変えながら、音を聴き比べてみました。

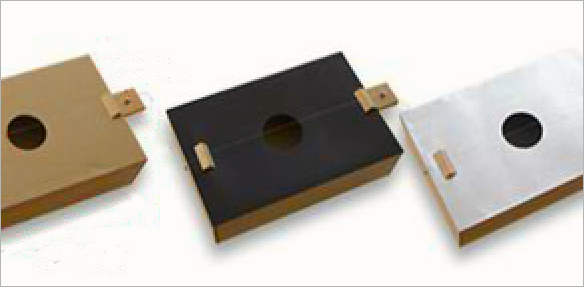

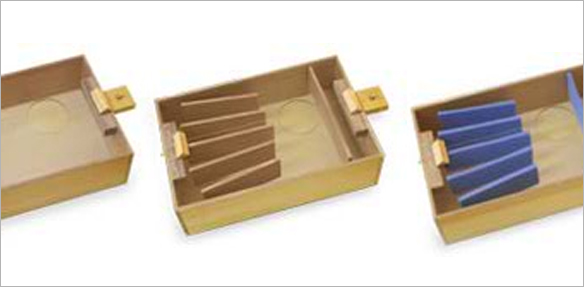

表板はボディの共鳴にたいへん重要な役割を果たすパーツです。では、表板の素材を変えるとどうなるのでしょうか? いろいろな素材を使って実験してみました。

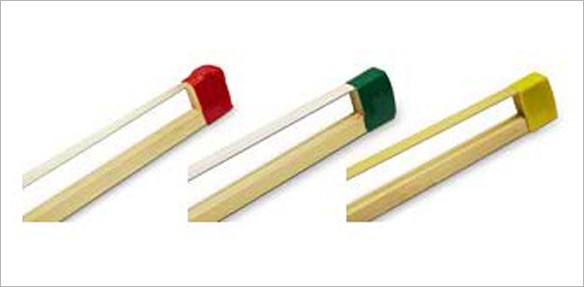

ギターの弦はサドルとナットで支えられています。この2つのパーツの素材には、かつては象牙が使われていましたが、今は動物の骨や硬化プラスチック、真ちゅうなどが用いられます。これを紙やゴムに替えるとどうなるでしょう?

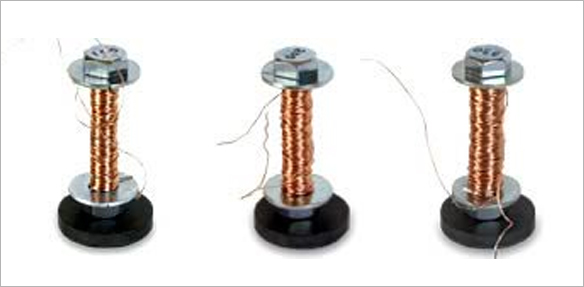

コイルの巻き数や巻くピッチなど、巻き方は音色や音量にかなり影響するとのこと。何千回も巻かなくても200回以上巻けばある程度の音は出るので試してみます。

クラシックギターの音色づくりには、ボディがとても重要だとのこと。ボディに使う板厚を変えてみて、どんなふうに音にちがいが現れるかを試してみることにしましょう。

駒は普通、メープルという木で作られますが、ここではその他の素材で作った駒を使って実験してみました。

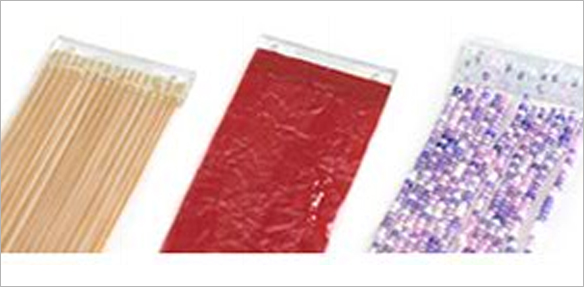

弓毛に、馬のしっぽではなく、さまざまな素材を使って実験してみました。

ハンマーのフェルトの部分を別の素材に変えると、音はどう変わるでしょう。いろいろな素材でハンマーを作って、実験してみました。

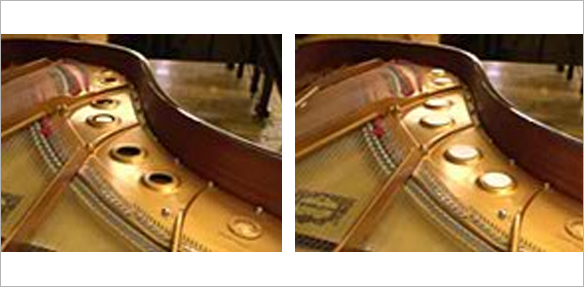

ピアノの内部を除くと見える金属フレームの穴。これをふさぐと、音にはどんな影響が出るのでしょうか。厚紙でフタをして、音を出してみました。

プロのドラマーには、バスドラムの中に物を入れて好みの音をつくっている人もいるといいます。そこで、バスドラムの中にいろいろな物を入れて、どのように音が変化するか、実験してみました。

ヘッドに穴を開けるというのも、音の調整方法として、しばしば行われていることです。そこで、タムタムの裏面のヘッドにいろいろな穴を開けて、音を聞き比べてみました。

スネアドラムのスナッピーを他の素材に換えると、音はどのようにかわるのでしょう。いろいろな材料でつくったスナッピーで、実験してみました。

音板の裏側の中央部分を削ると音が低くなるのですが、では、削る量によって、どのくらい音が下がるのでしょう? 少しずつ削って試してみました。

音板の裏の中央部分を削ると音が低くなります。では端のほうを削るとどうなるのでしょうか? 試してみましょう。

共鳴パイプの素材は金属。ほかの素材に替えると、音はどう変わるのでしょうか。いろいろな素材で実験してみました。