ドラムのしくみ

ドラムの構造

ヘッドの張り具合で音の高低を調整

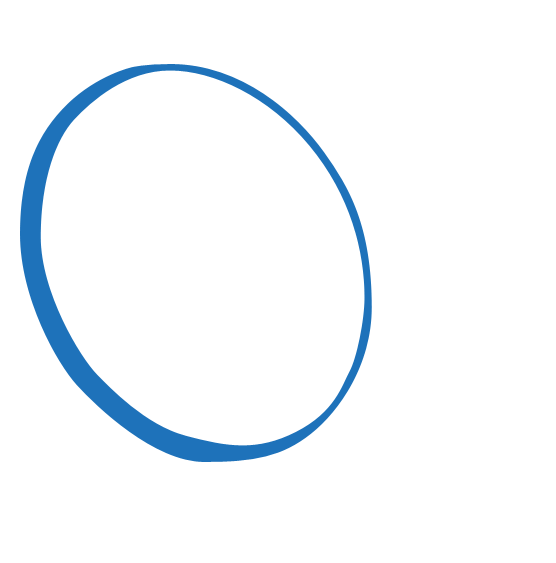

ドラムはフープという丸い輪を用いてヘッド(膜)をシェル(胴)に当て、チューニングボルトを回してヘッドを張る構造です。フープを支えているのがラグで、フープとラグをつないでいるのがチューニングボルトです。昔はヘッドに動物の皮を使いましたが、今はプラスチック製が主流。ヘッドは、強く張ると高い音が、ゆるめると低い音が出る、というのが基本です。

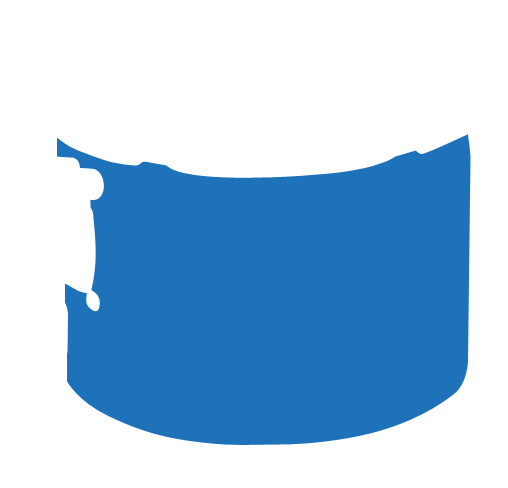

タムタムは一番シンプルな構造

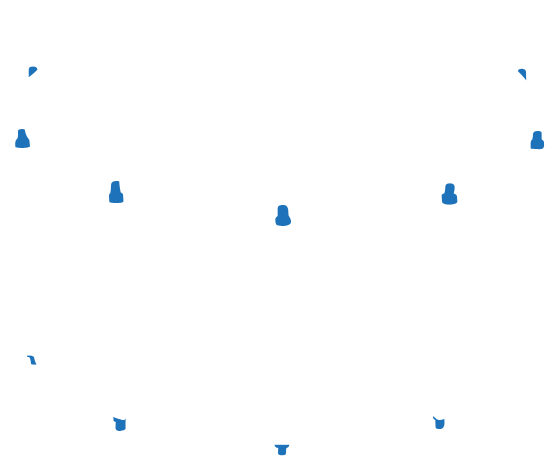

ドラムの中で一番シンプルな構造をしているのはタムタムで、打面だけにヘッドがあるタイプと、両面にヘッドがあるタイプがあります。例えば口径10・12・14・16インチのタムタムをずらりと並べて使ったり、音程を調整したりしてメロディを叩くこともあります。セットを組む時はバスドラムの上に取り付けたり、スタンドに固定したりします。

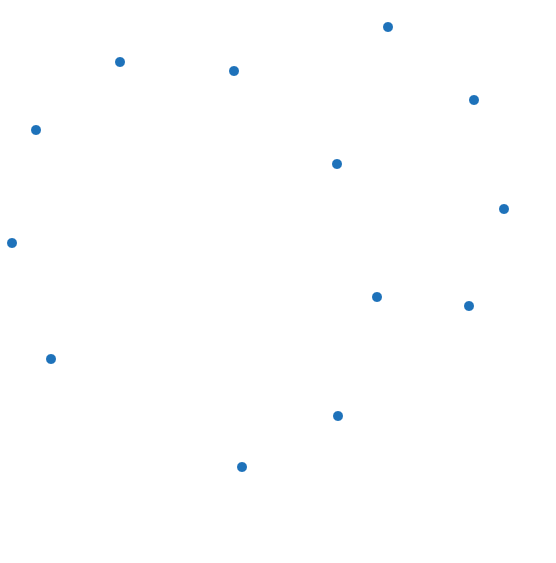

タムタムの各名称

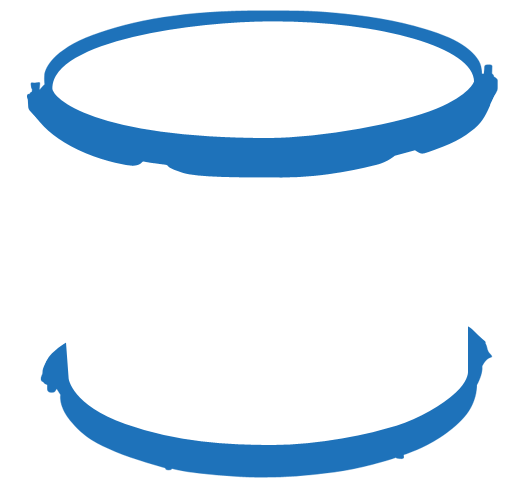

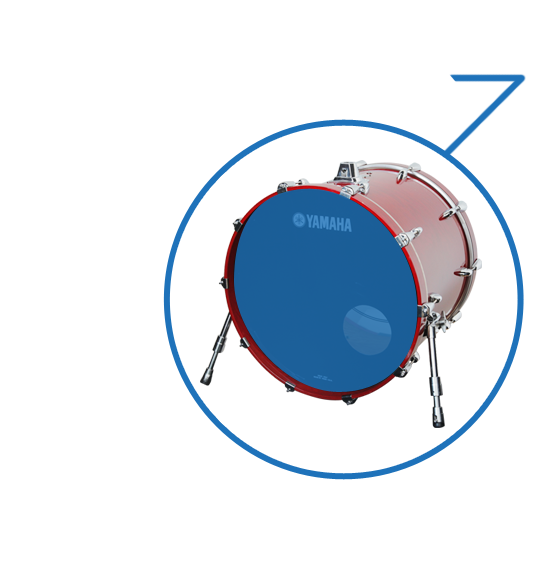

バスドラムのヘッドに穴を開ける?

バスドラムは両面にヘッドが張ってあり、ヘッドが縦になるように置いて、足でペダルを踏んで叩きます。ちなみにアメリカのニューオリンズでディー・ディー・チャンドラーがドラムセットを考案したとされる1900年ごろ、すでにバスドラムにはペダルが付いていたようです。

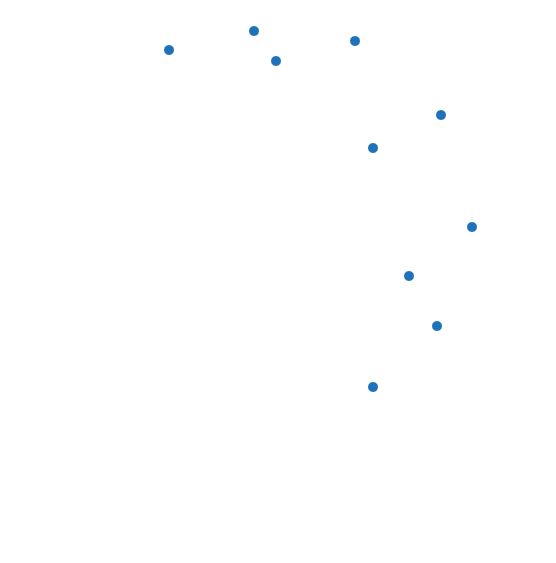

バスドラムの各名称

フロントヘッド(ペダルで打たない方のヘッド)に穴を開けているバスドラムがあります。これは、叩いた瞬間のボンというアタック音を強くするためです。アタック音のほしいロック系では穴を開けることが多く、逆にアタック音を求めないジャズ系では開けないことが多いわけです。最初から穴が開いているヘッドもありますが、開いていない場合は自分でカッターを使って開けることもめずらしくありません。元は録音スタジオでシンバルをヘッドに載せて開けたのが始まりだとか。こうすると穴にマイクを突っ込め、集音しやすい利点もあります。

シェルに開いたエアホール

シェルにも小さな穴が開いていますが、これはエアホールまたはベントホールという通気孔で、このバスドラムには5つ開いています。この穴がないと詰まったような音になってしまうのです。また、バスドラムの打面を叩くと裏側のヘッドがふくらみ、その反動が戻ってきて足に衝撃が来るのですが、それを緩和する意味もあります。音色をつくるため、そして演奏しやすくするために空気の逃げ道となっているわけです。

エアホールはバスドラム以外に、フロアタムやタムタム、スネアドラムにも開けてあります。シェルの容積が大きいほど穴の数を増やしています。

スネアドラムのシェルには金属製もあり

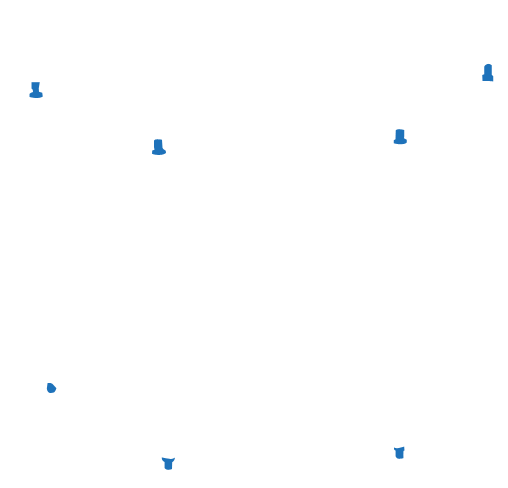

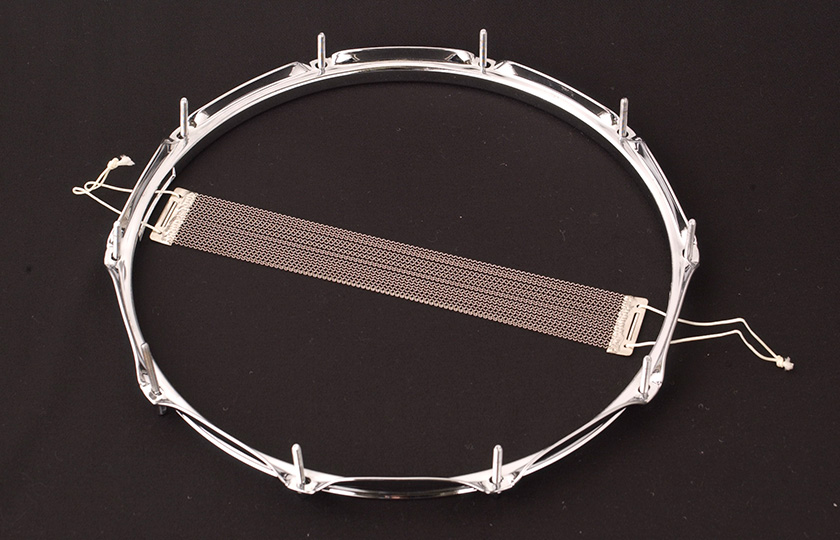

最後はスネアドラムについて。スネアとは響き線のことで、日本ではスナッピーと呼ばれることもあります。裏面のヘッドに張ってある、スナッピーを留めて引っ張っているのが左右のストレイナーです。 レバーを操作するとスナッピーは裏面にぴたっと接して、表のヘッドを叩くとザラザラした歯切れのよい音がします。

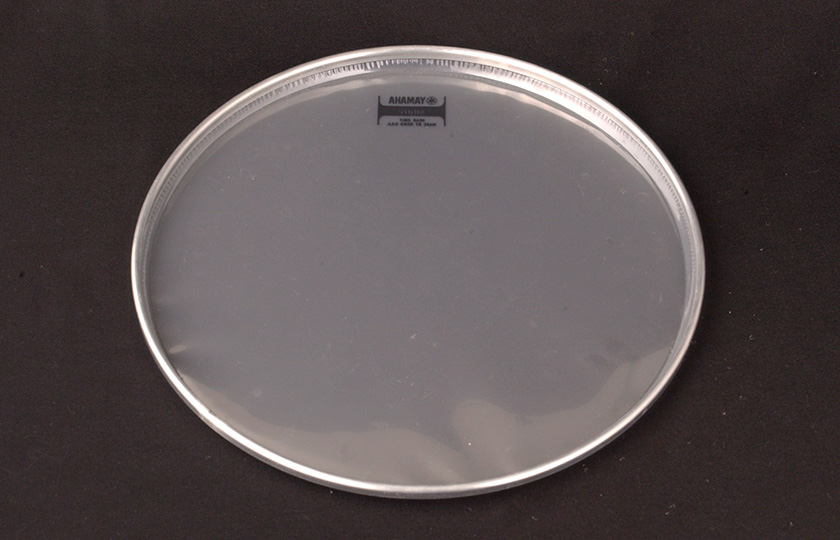

ちなみに裏面のヘッドはスナッピーの反応をよくするために、打面側より薄いフィルムとなっています。

スナッピーとフープとチューニングボルト

薄いプラスチック製の裏面のヘッド

スネアドラムの各名称

スネアドラムのシェルの素材には木の他に金属もあり、音色の好みで選べます。傾向として、木は温かみのある音、金属はきらびやかな明るい音です。また、使う木の種類によっても音の印象は変わりますし、金属でもブラス(真ちゅう)はスティール(鉄)よりもきらきらと華やかな音、アルミニウムは切れのよいタイトな音といえるでしょう。サイト上ではわかりにくいかもしれませんが、実際に生の音を聴き比べると音の違いがわかりやすいと思います。

ドラムセットの太鼓類は基本的に木製ですが、スネアドラムに関しては、好みで選べるように、いろんな種類の素材でつくっているのです。