トランペットのしくみ

発音のしくみは?

唇を震わせて音を出す!

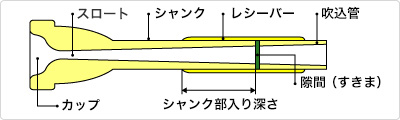

トランペットは唇をふるわせて音を出す楽器です。といっても実際に音を出すのは金属製のマウスピース。マウスピースの形はさまざまで、カップの深い方がやわらかい音、浅い方が鋭く明るい音がします。

マウスピースには真ちゅう製や銀製があるので、好みで選ぶことになります。同じプレイヤーでも、曲調や出したい音色に合わせて、複数のマウスピースを使い分けたりするのですよ。

カップの大きさや深さがさまざまなマウスピース

トランペットのマウスピース断面図

ドレミはどうやって出すの?

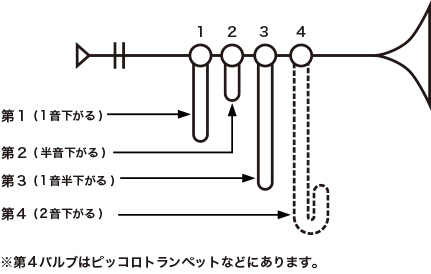

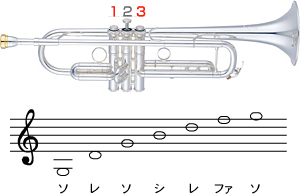

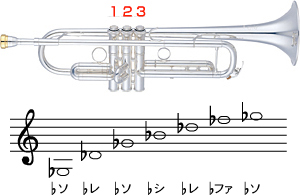

トランペットは、主に、バルブを使って管の長さを変えて、音の高さを変えています。

一般的に、管が長くなると音は低くなります。トランペットでは第1バルブを押すと1音下がり、第2バルブを押すと半音下がり、第3バルブを押すと1音半下がる仕組みになっているのです。

長さでいうと第1バルブで160ミリ、第2で70ミリ、第3で270ミリほど管が伸びて、ちょうどよく音が変わるようになっています。

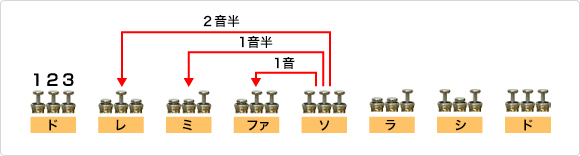

たとえば、ドレミファソラシドを吹く時には、バルブの操作は次のようになります。

- ※ここでの1音とは、全音(半音2つ分)を意味します。

ソから考えると、ファにするには1音下がる第1バルブを押します。ソからミにするには、1音半下げたいので、第1バルブと第2バルブを押します。そして、ソからレにするには2音半下げたいので、1音下がる第1バルブと1音半下がる第3バルブを押すわけです。

ドレミファソラシドを吹く時のようすを動画でご覧ください。

ドレミファソラシド演奏例

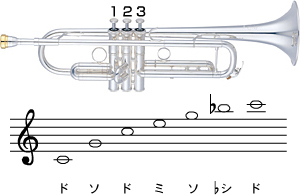

ド・ソ・ドは同じ指使い?

トランペットのバルブ操作は、ド・ソ・ドの音が同じ指使いです。つまり管の長さが同じで、吹き方で音の高さを変えているのです。これは、倍音列という音の性質から、ド・ソ・ドは同じ管の長さで吹き分けられるからです。

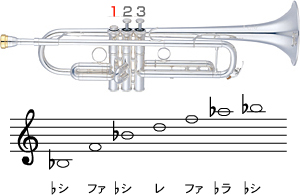

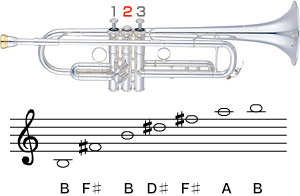

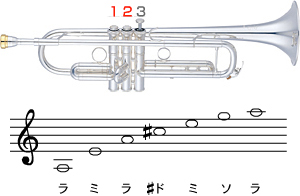

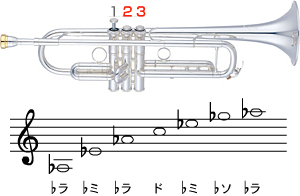

次の図は、バルブ操作と音の関係をまとめたもの。バルブの押し方は同じでも、吹き方でこれだけの音が出し分けられるのです。どうですか?

バルブを押した時の倍音列

-

押さないとき

-

第1バルブ

-

第2バルブ

-

第1バルブ+第2バルブ

-

第2バルブ+第3バルブ

-

第1バルブ+第3バルブ

-

全部押す時

トランペットは3本のバルブの組み合わせで、半音階を全部出せるようになっています。それに、1つの音をいくつもの指使いで出せます。たとえば高いソは、バルブを押さなくても出せるし、第1と第2を押しても、第1と第3を押しても出せるのです。

抜差管で音程を調整

指を掛けるトリガーは、単に楽器を持ちやすくするために付いているのではありません。第1抜差管(ぬきさしかん)は左手の親指、第3抜差管は左手の薬指でスライドさせて音程を調整します。そのためにトリガーが付いているのです。

トランペットは、バルブを押せば正しい音が出るわけではありません。バルブでだいたいの音程はつくれますが微妙な調整が必要で、それをこのスライドや口でおこないます。

トリガーをスライドさせて音程を調整している様子を動画でご覧ください。

音程調整例(右側から見た場合)

音程調整例(左側から見た場合)