トランペットのしくみ

ピストン式とロータリー式のしくみの違い

音色も微妙に違うピストン式とロータリー式

バルブにはピストンバルブとロータリーバルブの2種類があります。

では、まずピストンバルブから説明しましょう。こちらを見慣れている人も多いと思います。

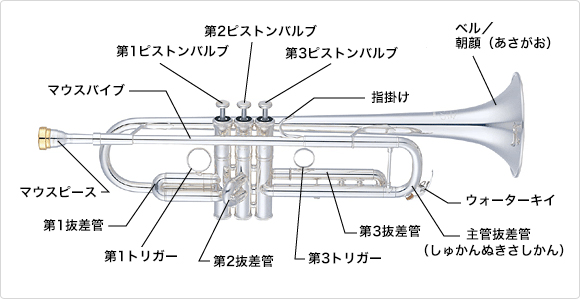

ピストンバルブ式トランペット

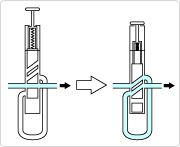

第1ピストンを押すと、第1抜差管(ぬきさしかん)を息が通るようになります。第2ピストンで第2抜差管、第3ピストンで第3抜差管を通ります。ピストンを押すと、息の通り道が長くなるわけです。ピストンの原理を図にしたのがこちら。

ピストンバルブの原理

演奏中の右手と左手

ピストンは入れる向きに決まりがあります。ヤマハトランペットのピストンの場合は、構えた時に奏者側から順番に1、2、3の刻印を打ってありますので、その刻印が奏者側から見えるように入れます。

では、続いてロータリーバルブ。バルブの部分をよく見てください

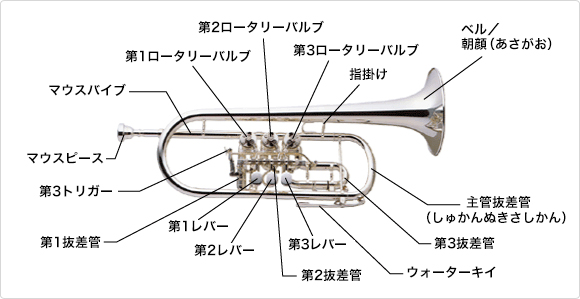

ロータリーバルブ式トランペット

全体に平たいですね。持ち方も違い、ロータリートランペットはせんべいをかじるように構え、右手の3本で丸い部分(レバー)を押さえます。

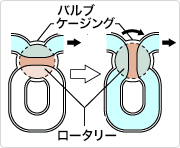

レバーを押すとロータリーが90度くるりと回転して、空気の流れ方を変えます。押さない時は短い管で、押すと長い管で演奏することになるわけです。

ロータリーバルブの原理

ロータリートランペットの構え方

ロータリー式はドイツやオーストリアを中心に盛んになり、ピストン式はフランスを中心に人気が出ました。ロータリー式は、弦楽器や他の管楽器と響き合うやわらかい音が特徴。ピストン式は華やかで、他の楽器の上から聞こえるような目立つ音がします。