リコーダーのお手入れ

リコーダーのお手入れ

木製リコーダーに必要な「ならし」

購入したばかりの木製リコーダーは「ならし」が必要です。

いきなり長い時間演奏すると、ブロック部分が急激に水分を吸収して膨張するために、楽器が変形し、極端な場合には割れることがあります。

そこで毎日、少しずつ吹いて楽器に水分を慣らしたり、吹き鳴らしたりして、響きを楽器から引き出します。

はじめの1週間は、1日15分ぐらい「ならし」ましょう。15分以内でもウインドウェイが詰まってきたと感じたら、すぐに吹くのをやめて水分を取り除きましょう。

徐々に演奏時間を長くしていき、半年ぐらいを目途に、一度メンテナンスに出すことをお勧めします。この頃になると、ブロックが膨張したまま元の形に戻らないことがあります。そこでブロックを削って調整(リヴォイシング)してもらいます。

演奏の前に

リコーダーを吹く前は、手をきれいに洗って、歯磨きとうがいをするように心がけましょう。食べ物のカスが口の中に残っていると、ウインドウェイが詰まったりカビの原因になったりします。

また、管を温めてから吹くことも大切です。特に気をつけなければならないのは冬です。冷たい楽器をいきなり吹くと、

- ピッチが下がって他の楽器と合わない。

- 楽器がよく鳴らない

- ウインドウェイが結露して音が詰まる

- 木製楽器の場合は木が割れてしまう

といったことが起こります。冬は暖房で室内が乾燥していることが多く、これも楽器が割れる原因となるため注意しましょう。

手のひらなど身体を使って温めたり、カイロなどを間接的に当てて温めたりするとよいでしょう。電気アンカのようなリコーダーケースも作られています。

夏は冬ほど神経質にならなくてもいいのですが、冷房に気をつけ、クーラーの風で楽器を冷やさないようにし、梅雨時はカビにも気を付けなるべく乾燥させるようにしましょう。

演奏の後に

木製リコーダー、樹脂リコーダーのいずれの場合も掃除棒にガーゼを巻いて、中の水分を拭き取りましょう。(ガーゼではなく、クリーニングスワブを使ってもかまいません。)

木製リコーダーは、管の内側の水分を拭き取ったあと、楽器に仕込んだ水分をよく乾燥させてからケースに入れましょう。

樹脂リコーダーは、台所用の中性洗剤で丸洗いができます。

キイの付いた楽器は、キイを濡らさないように気をつけましょう。

リコーダーを組み立てるときに、ジョイント部がコルクの場合はグリスを塗りますが、グリスは毎回拭き取る必要はありません。

普段の取り扱い

リコーダーは必ずケースに入れて保管して、以下のような場所には保管しないようにしましょう。

- 直射日光のあたる場所

- ストーブ等の火気の近辺

- 雨、水に放れる場所。湿気の多い場所

- チリ、ほこりのひどい場所

また、ラビュームは音をつくるたいせつな部分なので、傷をつけないように注意をする必要があります。

ウインドウェイが詰まったら

吹いているうちにウインドウェイが結露して、音色が風邪ひき声のようになってしまった場合は、ウィンドウの上に指を一本軽く当て、強く息を吹き込んで、詰まった水滴を取り除いてください。指を軽く当てることで音が出ることを防ぎ、結露した水滴の出口を作ります。

指でエッジに直接触れると、水滴を吹き出す出口をふさいでしまうため効果がありません。演奏中に行う場合は、風音が聞こえないように注意しましょう。

また、ストローの様にほんの少し吸うことで、ウィンドウェイ内に付着した水滴を解消することもできます。

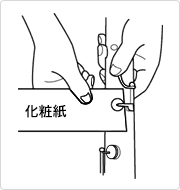

指を当てて息を吹き込んでいる画像。モデルは吉澤 実さん(リコーダー奏者)

他にも、頭部管のみを正面を上向き、さらに横にして持ってジョイント部(中部管に入る部分)を手のひらで押さえ(左右どちらでも可)、ウィンドウから少し強い息で吹く方法もあります。そのとき口元から水が出ますので、それをふき取ってください。ラビュームにあまり触れたくない方は、こちらの方法がよいでしょう。

窓から息を強く吹く

リコーダーのジョイント部分がゆるくなってきたら?

リコーダーは、普段の取り扱いが重要です。ゆるくなってきた樹脂(ABS)リコーダーはリコーダークリームをしっかり塗りましょう。

木製リコーダーの場合は、ジョイント部分のコルクを新しいものに換えるか、コルクの上から細い糸を巻けば直ります。なお、糸巻きによるコルク調整ができるお店などは限られていますので、確認してください。

プラスチックリコーダーの場合はジョイント部分のグリースを絶やさないようにし、プラスチック同士が直接擦れ合って摩滅しないように注意します。

テナーリコーダー、バスリコーダーの取扱いと手入れ

テナーリコーダー、およびバスリコーダーの取扱いと手入れは、他のリコーダーの手入れに加えて以下のことに注意してください。

ジョイントの篏合

ジョイントの篏合の際には、キイを握らないよう注意しましょう。キイを握るとタンポの合いを悪くして息洩れを起こすこともあります。

キイ、タンポの手入れ

-

タンポの汚れや水分をとる

演奏後、あるいは演奏中タンポが湿っている状態のときに、タンポと音孔の間に化粧紙等の薄くて吸水性のある紙(クリーニングぺーパー等)をはさみ、タンポを軽く押え、紙の場所を替えながら、これを2~3回繰り返すとよいでしょう。

-

キイの手入れ

鍵管とキイポストの間に、ときどきキイオイルを注油すること。キイの動きを良好にし、防錆効果を高めます。このとき、タンポに付着しないように注意してください。

また、キイのネジは演奏前に必ず締めること。ゆるんでいるとノイズを発生し、演奏に支障をきたします。

キイオイルの粘度

テナーリコーダーには、キイオイルの粘度#300のものが合っています(クラリネット用として別売りしています)。

バスリコーダーについて

図のような構造の場合には、キャップをヘッドジョイントに着脱する際、吹込管を握らないように注意してください。吹込管を握って行なうと、変形することもあります。

また、バスリコーダーの吹口の水分は、管体内面と同様、演奏後に十分拭き取るようにしましょう。