リコーダーのできるまで

木製リコーダー

木の個性が音の個性

木製リコーダーにはさまざまな素材が使われています。また、国や時期によって、同じ素材でも音色が変わってきます。

リコーダーの素材は多彩

主な木の種類と音色

メイプル(楓/かえで)

比重は乾燥後で約0.6。甘く澄んだ音色で、ことにアンサンブル時にハーモニーの美しさが際立つ。

カステロウッド

比重は乾燥後で0.7。甘く柔らかな音色で、力強さよりも繊細さを表現するのに向いている。学術的にはボックスウッド科に属さないが、俗称でカステロボックスウッドと呼ばれている。

ローズウッド

比重は乾燥後で平均1.0。キングウッドに通じる音色だが、さらに柔らかさと甘さが強調される。

キングウッド

非常に硬く目の詰まった材質で、比重は乾燥後で平均1.0~1.2。力強さの中にも甘さがあり、透明感のある音。

エボニー(黒檀/こくたん)

比重は乾燥後で約1.0。力強さの中にも甘さが感じられる音色で、その艶やかさが魅力。

木がリコーダーに生まれ変わる

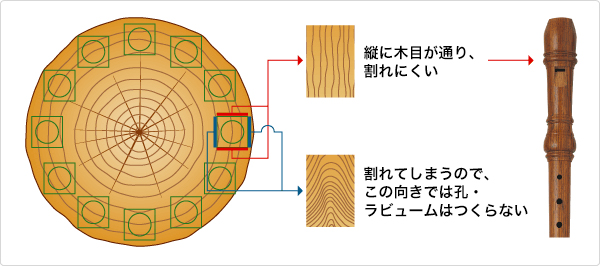

木製リコーダーをよく見てみると、どの管も木目がタテに通っています。

これは割れにくい方向につくったためです。木には割れやすい方向があり、特に芯の部分は360度全方向に割れてしまうのでリコーダーには使いません。

周りの部分で、縦に木目が通っている方に音孔や窓をつくります。こうしておけば万一の時、修復をすることもできます。

頭部管、中部管、足部管のどの管も同じように作るので、できあがったリコーダーは木として自然に生えていた時に近い感じに仕上ります。

また、割れにくい方向で作っても上手くいかないこともあります。それは目に見えない細い導管が斜めに走っていたとき。それだと空気がもれたりして完成時に思い通りの音が出でないので、木製リコーダーは、そういう可能性が少ない緻密な重たい木を使って作られます。

比重が重く、緻密な材質の木は、切るのも削るのも大変なので、リコーダーのように形状が複雑な場合は、作るのにとても手間がかかります。素材ごとの価格差は、そういった加工のしやすさの違いによって現れます。

音を左右するひとけずり

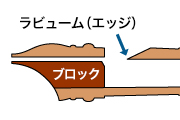

製造の上ではどの工程も重要ですが、ウインドウェイの出口の加工はひと削りで音が変わるとくに重要な部分です。

ブロックの角を削ると音に安定感が出て、やせた音が力強い音になります。

しかし、ただ削ればいいというものではありません。取り過ぎるとぼやけてしまい、音の立ち上がり、つまり、吹き込んだ息が音になるまでの時間がかかってしまいます。

エッジ先端の厚みも、ナイフのようにとがっていればよいわけではないので、とても難しい部分です。しかも、そこは管の内側なので、見ないで削らなければいけません。

微妙に削られるラビューム(エッジ)の先。ブロックの角も削る。ABS樹脂製でも木製でも構造は同じ。

木製リコーダーのウインドウェイの出口を削って中の削れ具合を確認する

ブロックの角が削ってある様子

すみずみにあるこだわり

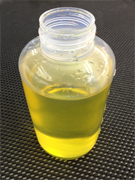

水をはじいて、音にもよいため、ヤマハのリコーダーの内側には、油彩のときに絵の具を溶かすのに使うオイル、亜麻仁油(あまにゆ)が塗られています。

内側に塗る亜麻仁油

また、割れ防止や外観を美しくするために、外側にも環境対応した塗料をスプレーにて塗布(一部着色後)することにより、外面へのキズがつきにくく光沢が長い期間維持できる特徴を持っています。

何を塗るかは、メーカーごとの秘密。音のよし悪しにもかなりかかわってくる長年の成果です。

また、割れ防止や外観を美しくするために、外側にも特別に調合したオイルを塗っています。

どちらも同じ楓。着色で見た目が大きく変わる

こうしたこだわりのもとでできあがったヤマハのリコーダーは世界中で高い評価を受け、世界のトッププレーヤーも愛用しています。