パイプオルガンのしくみ

パイプに風を通して音を出す楽器

パイプ1本で、ひとつの音が鳴る

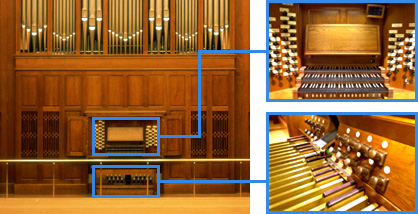

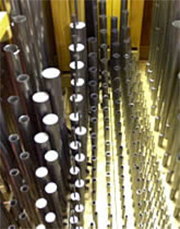

コンサートホールにあるパイプオルガンは規模が大きく、金属のパイプが何本も立っています。ここで見えているのはほんの一部で、実際は舞台裏に何千本も立っていて林のようになっています。

何千本も必要な理由は、パイプは1本でひとつの音しか出せないからです。このパイプはフルートのような音色のド専用、このパイプはトランペット系の音色のレ専用、というような具合です。

だから、ある音色を低い音から高い音まで56鍵分出したいなら、56本のパイプが必要となります。さらに、トランペット系の音色、フルート系の音色と、音色を3つ揃える場合には、56×3で168本要ることになります。

つまり、出せる音色を増やすほどパイプの本数が増え、楽器が巨大になるのです。

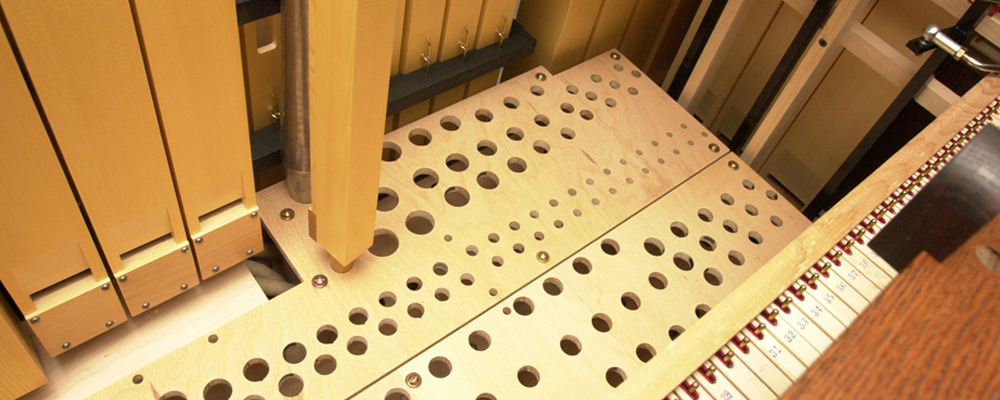

内部に林立するパイプ

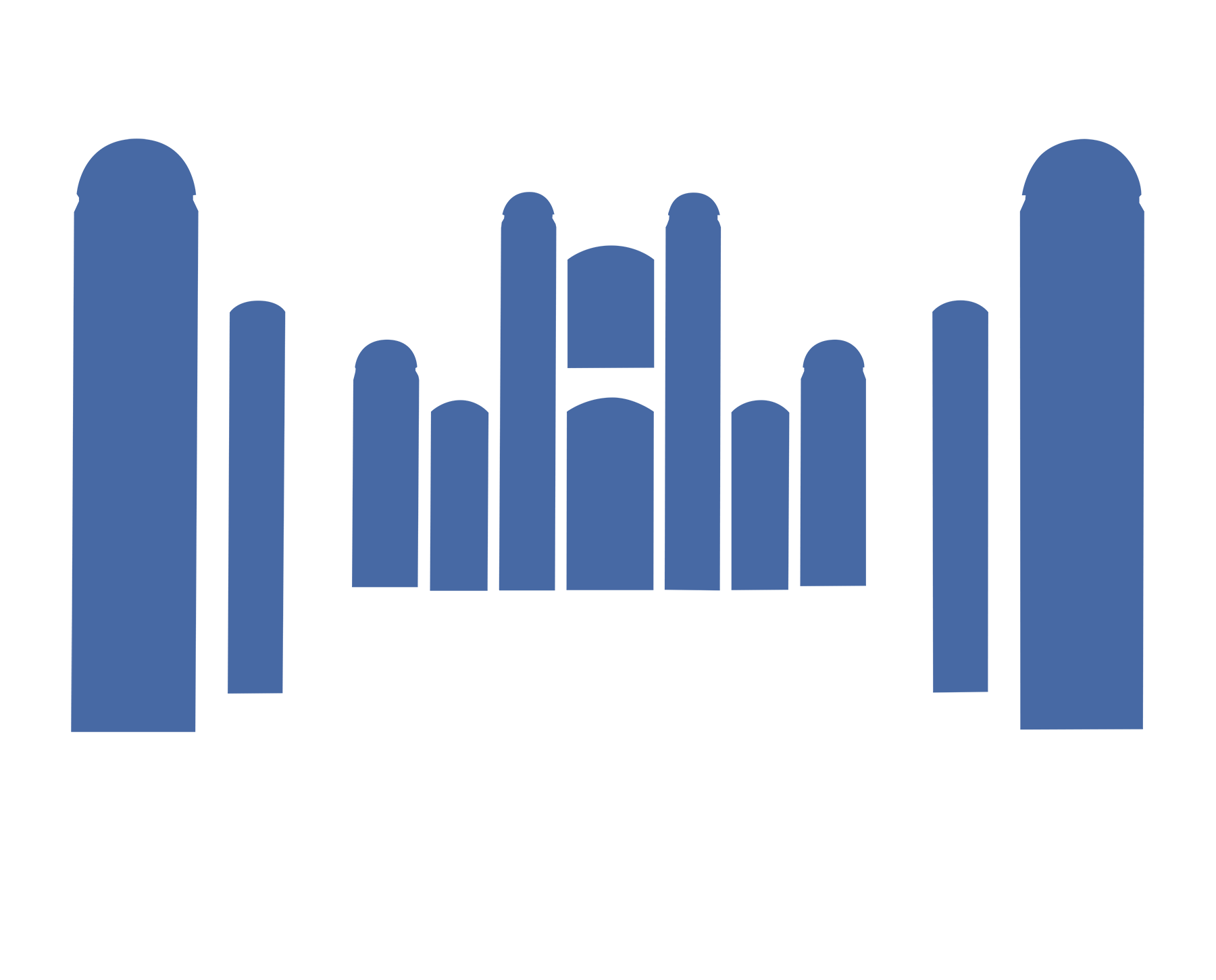

パイプオルガンの各部の名称

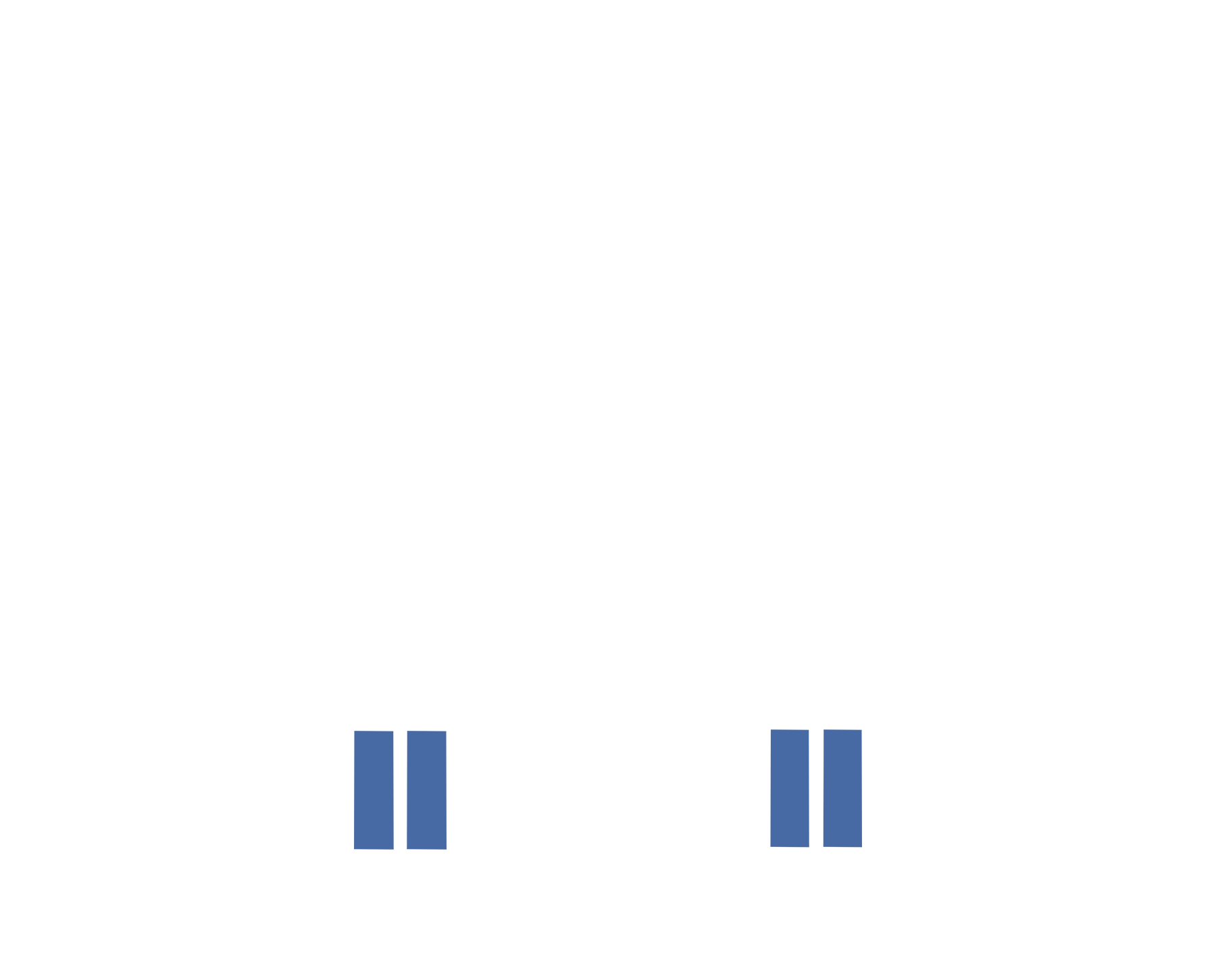

パイプオルガン 演奏台/コンソールの各部の名称

音階と音色のつくり方

パイプオルガンは、リコーダーのように指で孔(あな)を押さえて気柱の長さを変えることができません。そのためパイプの長さを階段状に変えて、音階をつくります。

パイプの素材や形を工夫して、音色の違いを出し、いろいろな楽器に近い音を出せるようにしています。パイプオルガンでは、ひとつの音色のことをストップと呼びます。たとえば、音色が3つあるオルガンを3ストップのオルガンといいます。

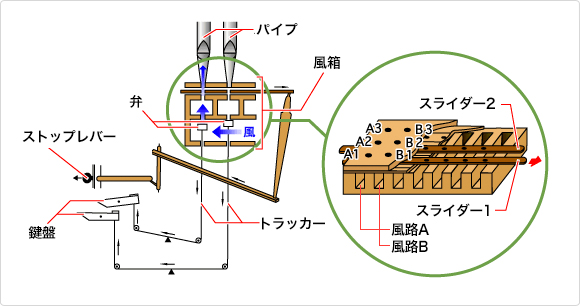

音を出す仕組み

パイプオルガンは風をパイプに送り、空気を振動させて音を出します。風箱(かざばこ)という箱の上にパイプをずらりと立てて、鳴らしたいパイプに下から風を通します。圧力をかけた空気がパイプを通って音を鳴らすというのは、まさにリコーダーを吹くのと同じ原理です。

どうやって鳴らすパイプを決めるのか

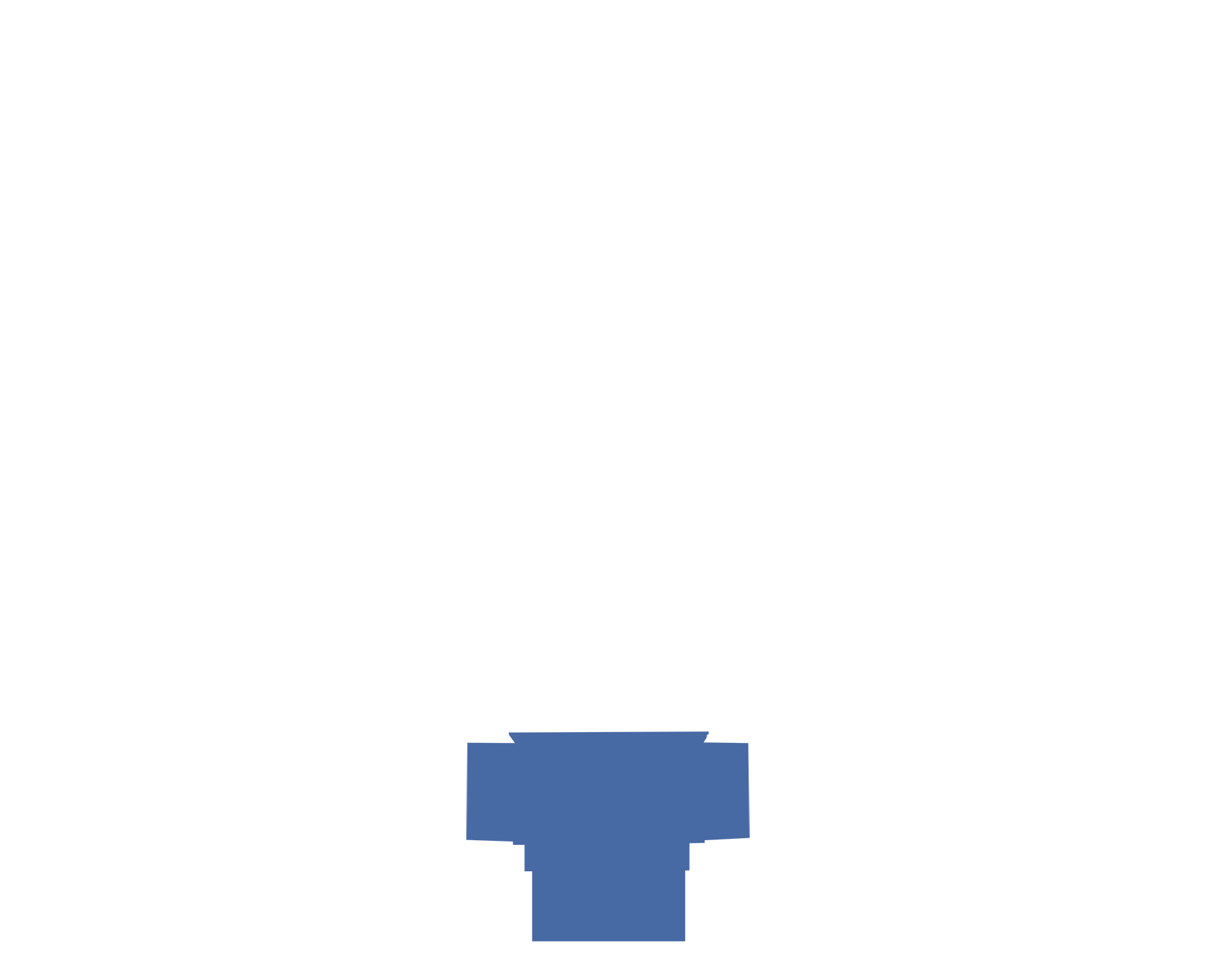

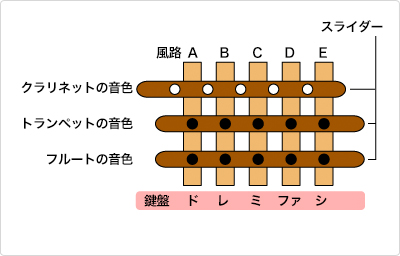

どのパイプを鳴らすかは、ストップレバーと鍵盤を用いて選びます。ストップレバーは音色を切り替える装置のことで、鍵盤はドレミのどの音にするかというスイッチ役となるものです。配置は、風箱に対して縦の列が鍵盤、横の列がストップというマトリクス(方眼)の関係になっています。

たとえば、縦と横のすべての交点にパイプがあるとします。まず、鳴らしたい音色のグループを選び、あるストップレバーを引くと、それに対応するスライダー(穴の開いた板)が動き、下にある穴と一致して希望の音色のパイプ群に風を通す準備ができます。

その状態でドの鍵盤を押すと、ドの風路へ空気が入り、選んだ音色のパイプを通って音が鳴ります。つまり、縦横両方で選んだパイプに風が通るわけです。このとき、風は下から来ます。

このとき、たとえばトランペットとフルートのストップレバーを引くと、ひとつの鍵盤を押すだけで、これら2つの音色を同時に出すことができます。同じ方法で、すべての音色を同時に鳴らすこともできます。

ストップと鍵盤のイメージ例

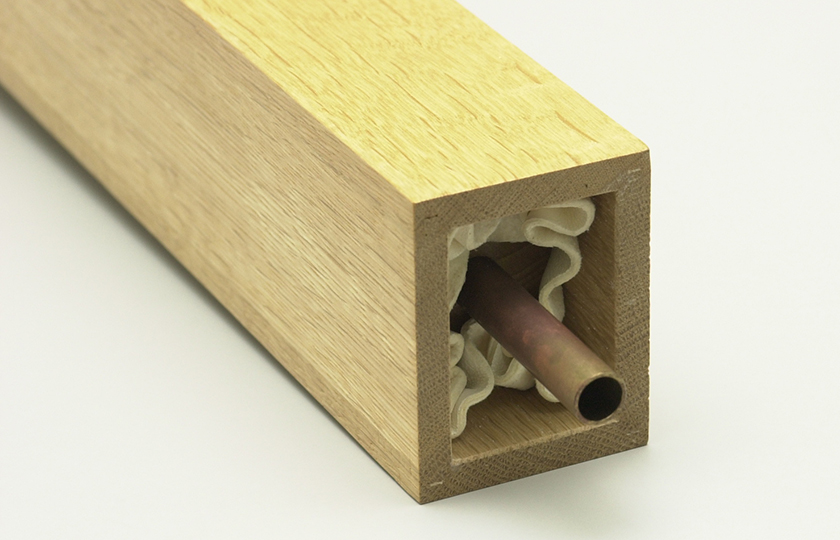

閉管の役割

パイプの中には、蓋をした木製パイプもあります。これを閉管と呼びます。

同じ長さのパイプで開管の状態から閉管にすると、1オクターブ低い音になります。また、開管と比べると、倍音の少ないやわらかい音が出ます。

半閉管、白い部分は羊の皮