大正琴&ヴィオリラのしくみ

大正琴のしくみ

大正琴は、ギターのようなユニークな形

大正琴の構造

大正琴の各名称

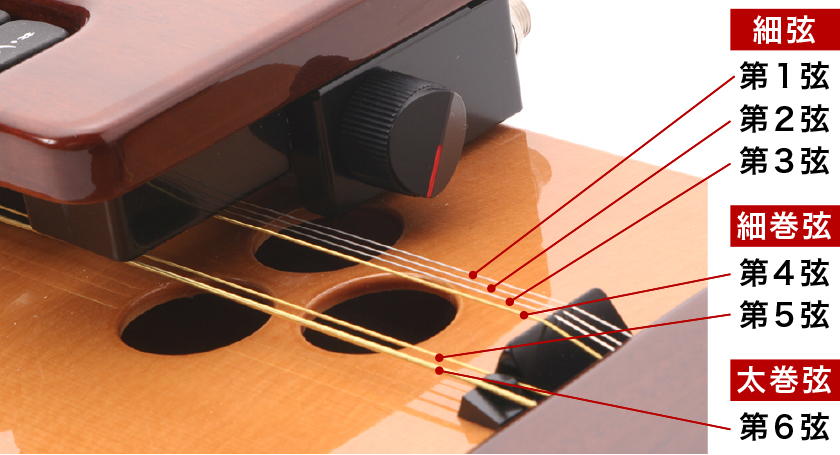

6本の弦の性質は?

ボタンは金属バーの先に付いていて、金属バーの下には弦が4本張られています。弦は左側にある弦巻きから、右側にある駒まで続いていて、ボタンを押すと金属バーが弦をフレット板に押し付けます。すると、指で4本の弦を一度に押さえたのと同じことになり、弦をはじくと鳴らしたい音が鳴らせます。4本の弦はすべて同じ音が鳴り、開放弦のとき、つまりボタンを何も押さないときはソの音が出ます。

ボタンで押さえて音の高さを変えられる4本の弦のほかに、2本の共鳴弦があります。それが第5・6弦で、音をふくよかにする効果があります。第5・6弦は、まったくはじかず音を共鳴させるだけのときと、はじいて低音を響かせるようにして用いるときがあります。ボタン操作の影響を何も受けないので、いつもソの音を出します。

つまり、弦は6本ともソの音に合わせてあるということです。しかし音の高さは異なり、上側の第1弦から第3弦まではソプラノのソ、次の第4・5弦は1オクターブ低いアルトのソ、一番下の第6弦はさらに1オクターブ低いソです。第1弦から6弦まで順に、金属弦の細弦、細巻弦、太巻弦を使っており、弦が細い上側が高音となります。

6本の弦のうち、手前の2本は共鳴弦

ボディや台で、振動を豊かに伝える

弦の振動を共鳴させるために、ボディも大切な要素です。ボディには振動が伝達しやすいスプルースという木を使っています。

大正琴のボディは、内部を空洞にして共鳴しやすくしてあり、ギターやピアノと同じように、響棒(きょうぼう)が表板の内側に仕込んであります。音に広がりを与えつつ、音の締まりも良くしているわけです。響穴(ひびきあな)の横にあるクロスした響棒は、弦の張力が掛かる駒の部分を補強する意味もあります。

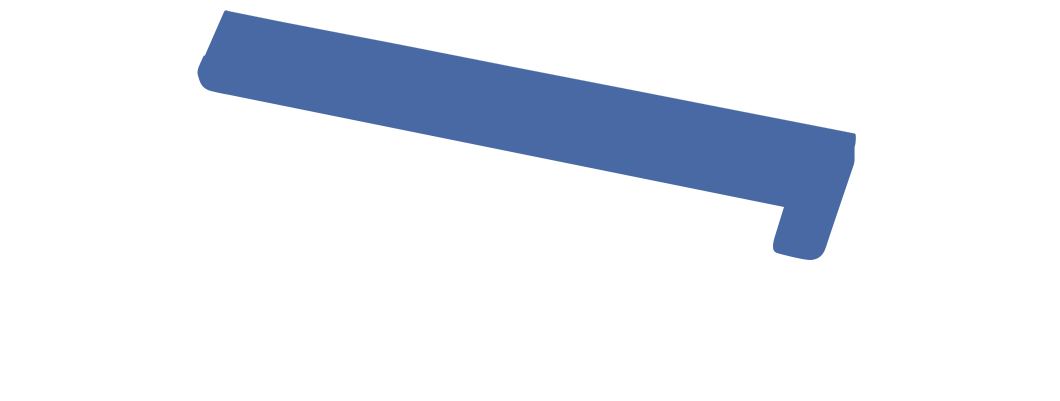

大正琴の響棒

大正琴の内側には平行に並ぶ3本とクロスした棒がある