スクールプロジェクト - ビジョン -

世界中の子どもたちが音楽と楽器を使った活動を楽しみ、心が豊かになる平和な世界の実現。

ストーリー

すべての子どもたちが音楽を楽しみ、そして楽器を使った活動を楽しむ権利を有しています。音・音楽を事業の中核として成長してきたヤマハには、生まれた国や地域に関わらずすべての子どもが音・音楽、そして楽器を通じて感動できる環境を整備し、子どもたちの未来を明るいものにする使命があります。

ヤマハが事業活動を通じてひとりでも多くの子どもたちに音・音楽、楽器を使った活動の楽しさを伝え、心に花を咲かせ、そして豊かな人生を送れるようにすることは、音・音楽を愛する世界中のコミュニティ、ネットワークの形成・維持・発展へと繋がり必ずすべての人の心を豊かにし幸せをもたらすと私たちは信じています。

そのためスクールプロジェクトは、誰一人取り残さない世界中の子どもたちが音・音楽、そして楽器を使った活動を通じて、自分らしさを育み、互いに尊重しながらその体験を自分だけのものとせず他人と分かち合い共感できるよう、国・地域の根幹となる公教育へ質の高い器楽教育の提供をし、すべてのステークホルダーにとってサステイナブルなビジネスモデルとなる活動を推進しています。

SDGs(エス・ディー・ジーズ)

「誰一人取り残さない」よう「質の高い教育をみんなに」届けるため「産官学連携」で活動を推進し音楽を通じて子どもたちのグローバル・コンピテンシー(※1)を育み「平和な世界の実現」を目指しています。

- 1 グローバル・コンピテンシー

「グローバルな文化間の問題を注意深く、様々な観点で分析し、違いがどのように理解、判断、自己と他者の考えに影響するかを理解し、人間としての共通の尊敬に基づいて、異なる背景を持つ他の人々にオープンで、適切かつ効果的な関係を構築できる能力」

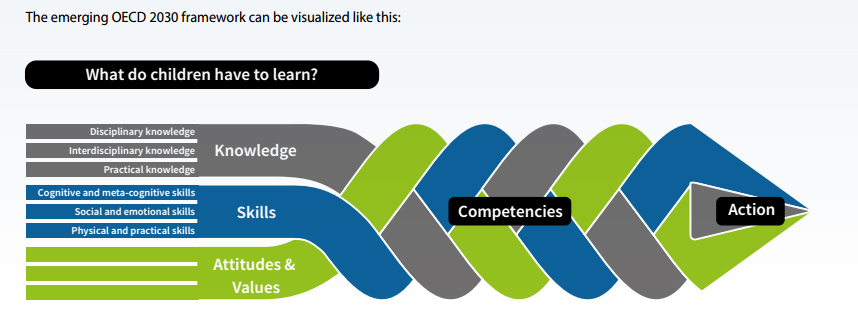

非認知能力(※2)を育む可能性

OECD Education2030では感情のコントロール、共感、自己効力感、アサーティブネスなどがsocial and emotional skillsとして挙げられており、学校教育を通じて獲得可能であると言及されています。一般的に音楽教育は子どもの表現力や感性などを高めるだけでなく、学ぶ力や協調性、社会性の形成などさまざまな分野を培えると言われており、世界中で音楽や器楽教育と非認知能力の関係を調査した研究も様々行われています。

当該活動では今後展開国で器楽教育が学術面での非認知能力を育むというエビデンスを集め、当社および日本の教育にフィードバックし、公教育における器楽教育の重要性を世界に向けてさらに訴求していくことを目指していきます。

例えば、エジプトでは東京学芸大こども未来研究所とともに「非認知能力の計測手法の検討」を実施し、リコーダーを使用した器楽教育の教育的効果を学術的な視点で調査・研究する取り組みが実施されています。

- 2 非認知能力:「目標の達成」「他者との協力」「情動の抑制」など、思考、感情や行動パターンについての能力。「読み書き」「計算」などに代表される認知能力を促進することがあり、大人になってからの人生にも影響を及ぼすと言われている。